非乱伦|重提北大弑母案的悲剧,家庭的悲剧共生关系

非乱伦|重提北大弑母案的悲剧,家庭的悲剧共生关系

北大弑母案凝聚了,高学历,精神疾病,弑母,父亲早逝,遗传疾病,夜场男模,疑似乱伦等等…爆料,细节。

元素众多。

多年过去,在互联网上的讨论度经久不衰。

除去现在主要讨论的,母亲控制欲过强。

父亲有家庭病史,多个男性长辈都是40岁左右去世,吴谢宇思维习惯充满挑战,刺激。

他杀害母亲当夜就开房叫特殊服务,后来更是直接去夜店做男模,和xing服务者恋爱,求婚,拿诈骗来的钱付彩礼。

以及吴谢宇杀害母亲还长期存放,切块,持续探望21天这样骇人听闻的细节。

我们来聊一下长辈和子女扭曲的共生关系。

吴谢宇在自我辩护中写了万字陈情书为自己的犯罪找到了一个悲情的注脚,他表露了一个家庭悲哀,经济贫困,父亲出轨早逝,母亲控制欲强的压抑男孩成长角色。

呼起千万个东亚家庭独生子女成长身份的一代人的认同和共情。

事实真的如此吗?

一,试图走上社会角色的少年——吴谢宇

先抛开这些,来客观的聊一下吴谢宇的家庭关系。

重点就是父亲早逝,而他和母亲关系异常紧密,诸如大学后每天打电话。

首先,子女和父母的关系会经历一个转折。

小时候,我们是父母的“宠物”,所有努力只为获得父母的满意,赞许。

比如这个阶段我们可能会扮鬼脸,卖丑获得父母开心。

长大后,我们则变成了父母的“长辈”,尽管父母对自己的行为不满意,但坚持做正确的以达到社会功能上的正确。

诸如购买昂贵的家庭电器,净化器等,改善生活环境,解放双手。

但处在“宠物”角色中的儿子吴谢宇,显然提前进入了社会状态,他要帮助母亲,并且试图掌握母亲的话语权,以达到两人的共同成长。

吴谢宇自己这样说:“我就把自己当一个仆人,一个机器人。

每天必须跟母亲通电话,报告自己的情况,事无巨细。”

这里,显然他是一个忠诚的儿子,向监护人身份的母亲,汇报自己的情况。

可吴谢宇还说,“因为我很爱我的母亲,我杀害她绝对不是因为憎恨她,反而因为爱她”。

“死亡不是死亡,死亡只是回家”。

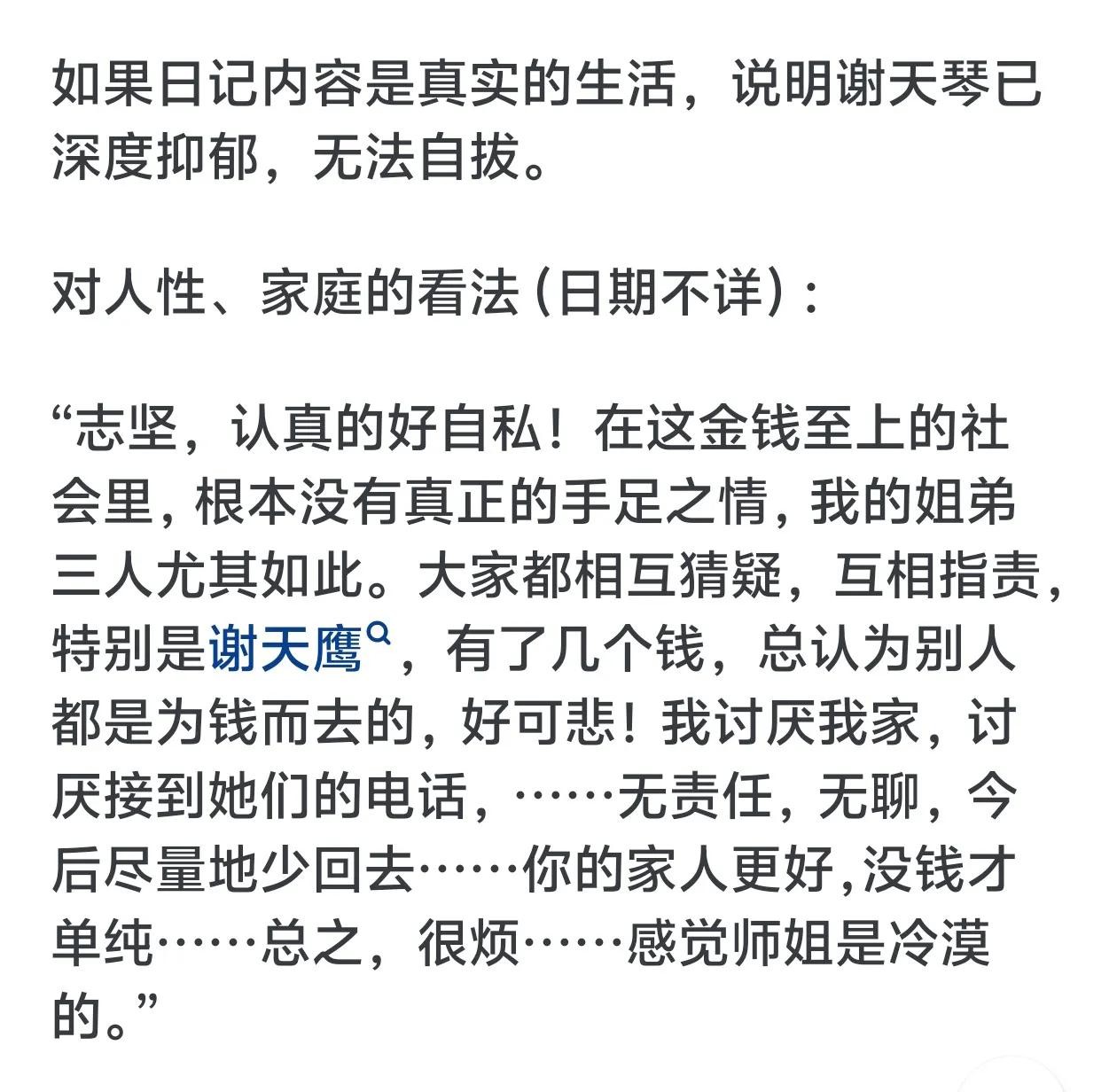

这段来自于,他偷看母亲的日记。

母亲因为丈夫去世后,深度抑郁,常写日记抱怨生活,儿子看后痛苦不已,决定和母亲一起死亡。

儿子看到了母亲的痛苦,他并不以儿子的身份去解决母亲的问题,他就杀了母亲,以期望用这种方式解决母亲的痛苦。

这种想法,肯定是扭曲,病态的。

因为吴谢宇把自己和母亲,看做一体。

他们两个人,一荣俱荣,一损俱损,一人痛苦,就是两个人痛苦,一人死亡,另一个人必须也死。

二,共生关系的扭曲

其实国内上映过一部有关共生关系扭曲导致子女无法进入社会角色的电影,《兔子暴力》。

这部电影评分不是特别高,评价也很一般。

这个项目2018年立项到融资以及拍摄过程我都有关注和见证。

改编的一个南京真实的凶杀案。

一个生产不久就抛弃家庭的母亲,十多年后,回到了少女身边。

但欠下了巨额高利贷。

于是缺爱的女儿,为了保护母亲,和母亲一起绑架杀害了自己的同学。

而这个案子值得关注的地方在于,案发后,母亲很快跟警察交代了,并且把责任推托给未成年的女儿。

而这个女儿,在审讯室扛了4个小时,最后还把案情全部揽在自己身上。

《兔子暴力》,即深刻讨论了这个扭曲的母女关系。

勇士一般的女儿,为了母亲,献祭了自己。

导演说,为了突出共生关系,所以在剧情中把母女改编成了恋人的相处模式。

在这个案件里,女儿在“宠物”角色中,向父母效忠,但一心拯救母亲,帮她还上高利贷,这本来是她能力范围之外的事,但她却挺身而出,一往无前。

最终走上深渊。

在北大弑母案中,吴谢宇同样保持着高度向母亲跪伏,沉迷家庭角色中,无法走出阴影的模样。

可是在这里,吴谢宇的母亲,是一个高度自强,自立,自尊的旧时代女强人。

吴谢宇母亲的父母都是残疾人,她是长姐,一人拉扯大弟弟妹妹,在农村考上大学,考上事业单位,拥有分配的房子,单身母亲培养北大学霸儿子。

她不接受捐款,洁癖严重,自我意识强烈。

根本不把儿子这个小卡拉米放在眼里,在她的计划中,以后拿退休金在老家养老,绝对不会依附儿子。

可吴谢宇不接受母亲脱离两个人的共生关系,独自承受。

最终酿成悲剧。

三,扭曲的共生关系在现代社会经久不衰

现在流行一句话,形容大多数东亚家庭说

“我父亲做母亲的儿子,我做母亲的丈夫。”

在经济飞速发展,计划生育实行的一个时代。

男性在家庭培养期待中是“顶梁柱”“继承人”的身份。

走向社会却难以接受挫折,以达成脆弱,焦虑的成年中年人角色。

而独生子女政策,让父母把精神力量寄托在儿女身上。

儿女即会提前担任家庭话事人的责任。

终尔无法脱离家庭,转化为社会成员的角色。

常见的东亚孩子报复父母的模式为,“我杀了她唯一的孩子。”

在吴谢宇这里转变为,“我杀了我们。”

导致家庭悲剧,屡禁不止。

-

- “衡水字体”再次“出圈”,让人耳目一新,阅卷老师都不忍心扣分

-

2025-11-17 05:55:20

-

- 离婚7年后,再看程愫和傅程鹏的婚姻,才明白赵丽颖说得一点没错

-

2025-11-17 05:53:06

-

- 必备收藏 | 香港保险公司大全:实力与背景一览无余

-

2025-11-17 05:50:52

-

- “诗词才女”武亦姝家庭背景曝光:成功孩子的背后,是优秀的父母

-

2025-11-17 05:48:38

-

- 训练|阿诺德推举详解:一个以冠军之名的肩部王牌动作

-

2025-11-17 05:46:23

-

- 小沈阳,怎么突然就不火了?

-

2025-11-17 05:44:09

-

- 保存生板栗别直接放冰箱,教你一招,放一年还和新鲜的一样

-

2025-11-17 05:41:55

-

- 无论男女,嘴上若出现2种情况,可能是艾滋病“上身”!别大意

-

2025-11-17 05:39:41

-

- 北大学子弑母案,逃亡三年后,终被抓捕

-

2025-11-17 05:37:26

-

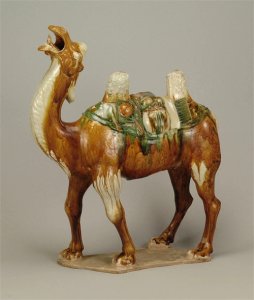

- 唐三彩:千年陶艺的璀璨瑰宝与文化象征

-

2025-11-14 22:04:29

-

- 浦东小上海——周浦

-

2025-11-14 22:02:15

-

- 林允儿:“南韩第一神颜”,从白幼瘦到丰满性感女神的蜕变

-

2025-11-14 22:00:01

-

- 九款免费的游戏加速器!能白嫖一天是一天

-

2025-11-14 21:57:47

-

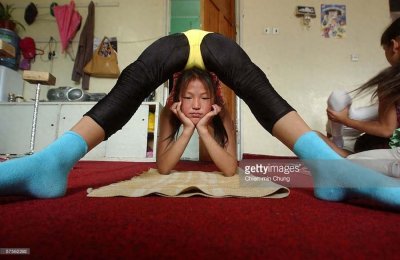

- 残酷的童年,练柔术的蒙古女孩

-

2025-11-14 21:55:33

-

- “东隅已逝,桑榆非晚”啥意思?你明白其中的含义吗?

-

2025-11-14 21:53:18

-

- 演艺界巨星,55岁绝世豪爽,富家女的真命天子,欢乐四子热闹生活

-

2025-11-14 21:51:04

-

- 每天学点成语 : 拒谏饰非

-

2025-11-14 21:48:50

-

- 霍金到底是外星人还是地球人?

-

2025-11-14 21:46:36

-

- “一带一路”英文翻译是什么呢?

-

2025-11-14 21:44:21

-

- 信阳十大景点游玩攻略及美食推荐,最后一名你绝对想不到

-

2025-11-14 21:42:07

没离婚就离家出走后果 妻子多久不回家算是犯法

没离婚就离家出走后果 妻子多久不回家算是犯法 老公对孩子不管不问怎么办 老公对孩子不上心怎么办

老公对孩子不管不问怎么办 老公对孩子不上心怎么办